Aktuell im Fokus: Auspuff wickeln (Hitzeschutzband): Coolster Look oder Tod für den Krümmer?

- 01

Auspuff wickeln (Hitzeschutzband): Coolster Look oder Tod für den Krümmer?

Auspuff wickeln (Hitzeschutzband): Coolster Look oder Tod für den Krümmer?

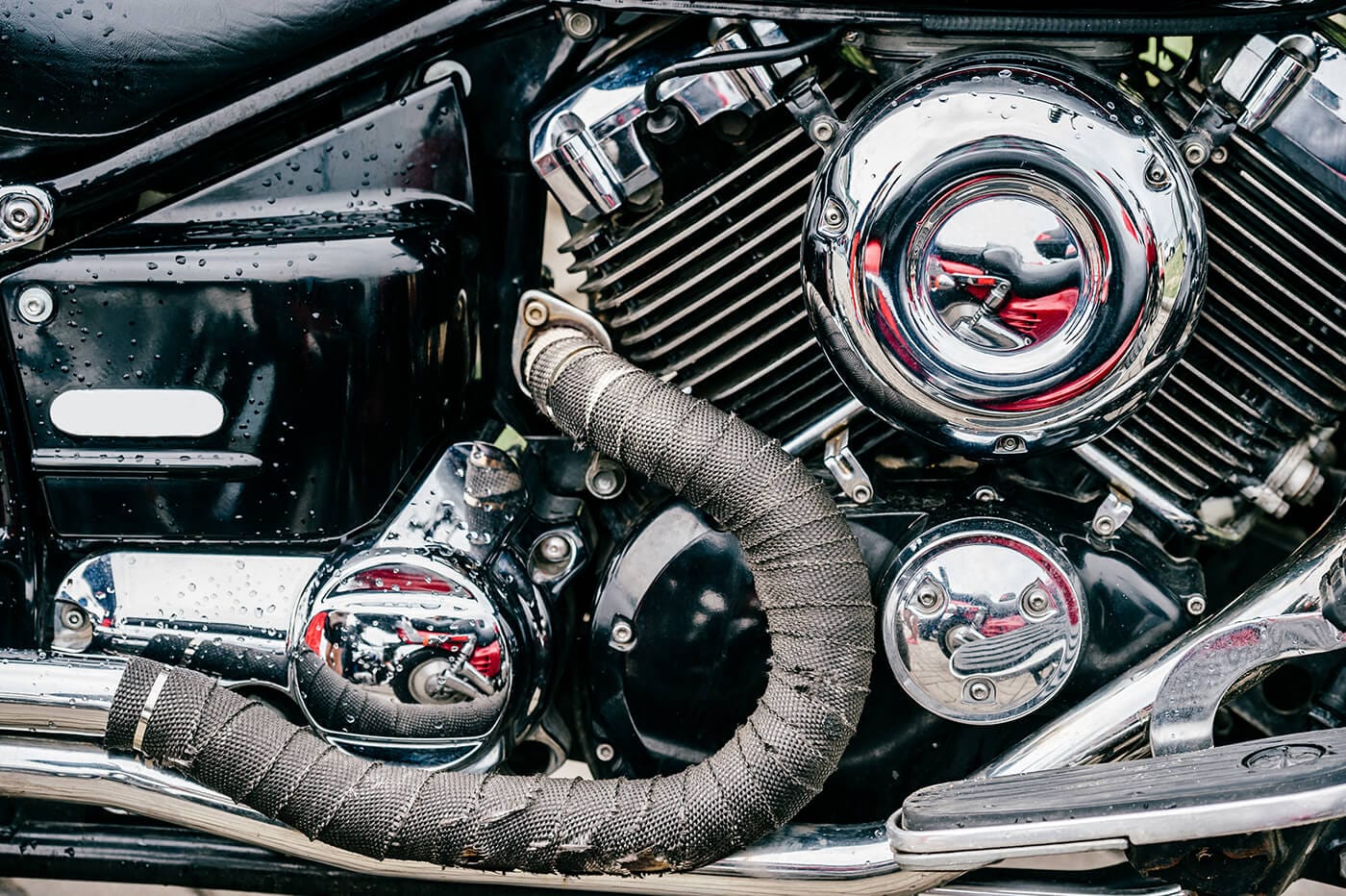

Wer sich durch Instagram-Feeds von Café Racern, Scramblern oder Rat Bikes blättert, landet früher oder später bei einem Bild, das sich regelrecht eingebrannt hat: ein straff umwickelter Krümmer, mal in dunklem Anthrazit, mal in diesem staubigen Wüstensand-Beige, der jedem Motorrad sofort diese „ich schraube nachts in meiner Garage“-Atmosphäre verleiht. Es wirkt ein bisschen wie eine Mischung aus Motorsport-Historie und improvisiertem Werkstatt-Charme. Genau diese Optik ist es, die so viele anzieht: roh, reduziert, ehrlich. Und dazu kostet ein Hitzeschutzband kaum mehr als ein Abendessen zu zweit. Für 30–50 Euro bekommt ein Motorrad ein komplett neues Gesicht – kaum eine andere Modifikation hat so ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Vielleicht liegt gerade darin die Faszination: Diese kleinen Rollen aus Glasfaser oder Basaltgewebe sind wie ein Instagram-Filter zum Anfassen. Sie kaschieren angegriffene Chromstellen, lassen eine ältere Maschine kantiger wirken oder geben einem frisch aufgebauten Café Racer den letzten Hauch von „Renntechnik trifft Hinterhof-Ingenieurskunst“. Viele Schrauber nutzen die Wicklung genau deshalb: Sie erzählt eine Geschichte, noch bevor der Motor überhaupt läuft.

Doch genau dort beginnt der Streit. Denn wer von der Ästhetik schwärmt, stößt unweigerlich auf die andere Fraktion – die, die am liebsten mit Warnschild und rotem Stift unterwegs wäre. In Foren und Stammtischrunden häufen sich Berichte über angeblich gebrochene Krümmer, Titanrohre, die „plötzlich wie Knäckebrot“ splittern, und Rohre, die unter dem Band angeblich so schnell verrosten, dass du sie am liebsten täglich kontrollieren müsstest. Manche erzählen, sie hätten nach einer Saison das blanke Grauen unter dem Band gefunden, andere schwören dagegen, sie seien seit Jahren problemlos unterwegs.

Diese Extreme machen die Debatte so aufgeladen: auf der einen Seite die Romantiker, auf der anderen die Skeptiker – und dazwischen viele, die nicht wissen, wem sie glauben sollen. Der Ton reicht von „mach einfach, völlig egal“ bis „bloß nicht, das killt deinen Krümmer“. Und wie so oft steckt die Wahrheit nicht an einem der Pole, sondern irgendwo dazwischen. Genau deshalb lohnt sich ein nüchterner Blick: Was bringt die Wicklung technisch wirklich? Welche Risiken entstehen tatsächlich? Und für wen ist sie eine schöne Stilfrage – und für wen ein potenzielles Materialrisiko?

Die Technik dahinter: Bringt das überhaupt etwas?

Wenn du die bunten Bilder aus der Custom-Szene kurz ausblendest und dich rein auf die Technik konzentrierst, landest du überraschend schnell im Motorsport. Die Wicklung ist nämlich kein Mode-Produkt, sondern ein Werkzeug, das ursprünglich für ein ganz anderes Umfeld gedacht war: enge Boxengassen, flirrende Hitze, Mechaniker, die in Sekundenbruchteilen am Krümmer vorbeigreifen müssen. In NASCAR, Le-Mans-Prototypen oder alten F1-Motoren war Hitze nie einfach ein Nebenprodukt – sie war Teil der Leistung.

Die Idee hinter der Wicklung ist dort glasklar: Das Band hält die Temperatur im Abgastrakt möglichst hoch. Warum? Weil heißes Gas leichter ist und dadurch schneller strömt. Das sorgt für eine Art Sog im System, den sogenannten Scavenging-Effekt. Im Idealfall wird der Zylinder besser „leergeräumt“, bevor der nächste Verbrennungstakt beginnt. Klingt nach Hochtechnologie, und das ist es auch – zumindest dort, wo Motoren permanent am Limit laufen und jedes Grad zählt.

Auf der Straße sieht die Realität allerdings geerdeter aus. Selbst wenn der Effekt messbar wäre, reden wir über winzige Unterschiede, die du weder im Alltag noch auf einer kurvigen Landstraße wirklich spürst. Kein zusätzlicher Schub aus der Kurve, kein plötzlich schärferes Ansprechverhalten – eher eine rhetorische Fußnote der Physik. Wer behauptet, er habe mit Hitzeband spürbar mehr Leistung, ist meist eher von der Optik beflügelt als vom Drehmoment.

Trotzdem gibt es praktische Vorteile, die weit weniger romantisch, aber durchaus relevant sind. Eine gewickelte Oberfläche wird außen deutlich kühler. Und das ist Gold wert, wenn die Krümmer nah am Bein, an Kabelsträngen, an der Ölwanne oder am Kühler vorbeiführen. Gerade bei luftgekühlten oder eng gebauten Modellen kann die Wicklung verhindern, dass umliegende Bauteile unnötig aufgeheizt werden. Auch der Klassiker – verbrannte Hosenbeine – verliert damit seinen Schrecken.

Ja, technisch passiert etwas. Aber es ist eher ein sanftes Verschieben der Temperaturführung als eine Leistungssteigerung. Der wahre Gewinn liegt nicht auf dem Leistungsprüfstand, sondern im Alltag – weniger Hitze, weniger Risiko für angrenzende Bauteile, mehr Komfort. Und natürlich in der Optik, denn daran führt kein Weg vorbei: Die Wicklung hat ihren Kultstatus nicht wegen 1,3 Prozent besserem Gasfluss, sondern wegen zwei Metern Band, die aus jedem Krümmer eine kleine Bühne machen.

Die Risiken: Warum manche Schrauber das Zeug hassen

So verlockend die Optik einer sauber gewickelten Anlage ist – das Thema hat eine zweite, deutlich rauere Seite. Denn ein Krümmer ist konstruktiv vor allem eines: ein Bauteil, das Hitze möglichst effizient nach außen abgeben soll. Sobald du ihn einpackst, nimmst du ihm einen Teil dieses Grundprinzips. Und genau dort beginnen die echten Probleme, nicht die Forenmythen.

Hitzestau – das unterschätzte Risiko

Wenn du ein Rohr mit Hitzeschutzband ummantelst, bleibt der größte Teil der Energie im Material. Die Temperaturspitzen werden höher, die Abkühlphasen länger. Bei massiv gebauten Stahlkrümmern alter Motorräder ist das selten kritisch. Ganz anders sieht es aus bei dünnwandigen Anlagen, günstigen Zubehör-Krümmern oder Titan. Titan gilt als leicht, edel und hitzefest – aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Überschreitet die Temperatur die Belastungsgrenze, wird das Material spröde wie altes Porzellan. Die Folge können feine Risse sein, die erst harmlos aussehen und später zu strukturellem Versagen führen. Es überrascht deshalb kaum, dass viele Hersteller ausdrücklich darauf hinweisen, dass jede Form von Wicklung die Garantie beendet.

Feuchtigkeit & Korrosion – das stille, unsichtbare Problem

Das zweite Risiko ist subtiler, aber mindestens genauso relevant. Glasfaser- und Basaltgewebe saugen Wasser auf, und zwar erstaunlich lange. Wer viel im Regen unterwegs ist, kennt das: Der Krümmer trocknet schnell, aber das Band bleibt noch feucht, warm und dicht anliegend. Das Ergebnis ist eine Art Mini-Treibhaus – ein warmes, abgeschirmtes Mikroklima, in dem Korrosion ideale Bedingungen findet. Bei Edelstahl passiert zunächst wenig, doch lackierte oder verchromte Krümmer haben keine Chance. Die Beschichtung wird unterwandert, Rost frisst sich langsam voran, und du siehst nichts davon. Erst wenn du das Band eines Tages abwickelst, offenbart sich das Ergebnis: Rostnarben, matte Stellen, aufgeplatzter Chrom.

Nicht übertrieben, sondern erlebte Praxis

Diese Risiken sind kein urbaner Mythos, sondern das, was viele Fahrer schildern, die ihr Motorrad täglich nutzen oder ganzjährig draußen stehen haben. Wer Hitzeschutzband fährt, ohne auf Materialqualität, Pflege oder Einsatzbedingungen zu achten, erlebt oft genau diese dunkle Seite. Die Optik ist also nicht kostenlos: Sie wird technisch „bezahlt“, und zwar in Form von höherer thermischer Belastung und potenzieller Korrosion.

Montage: Einfach, aber nicht ohne Tücken

Wenn du noch nie ein Hitzeschutzband in der Hand hattest, wirkt es im ersten Moment harmlos – wie ein etwas grober Stoffstreifen. Doch der eigentliche Gegner zeigt sich erst, wenn du ohne Schutz anfängst zu arbeiten: die Faser. Glasfaser ist tückisch. Die winzigen Splitter setzen sich in die Haut wie Mikronadeln, und das Jucken ist kein „leichtes Pieksen“, sondern eher die Art von Reizung, bei der du dich fragst, warum du das Projekt nicht verschoben hast. Handschuhe sind daher nicht optional, sondern Pflicht. Ein langärmliges Hemd erspart dir den Teil, in dem du dich nachts im Bett fragst, warum deine Unterarme plötzlich brennen.

Der zweite Schritt ist die Vorbereitung des Bandes. Viele machen den Fehler, das Band trocken zu verarbeiten. Das funktioniert zwar, aber es macht die Arbeit unnötig schwer. Profis werfen das Band vorher in einen Eimer mit Wasser oder sprühen es großzügig ein. Wenn es feucht ist, wird es flexibler und lässt sich sauberer anlegen. Außerdem entsteht beim Trocknen dieser erstaunliche „Beton-Effekt“: Das Band zieht sich zusammen, verhärtet leicht und sitzt danach so stabil, als wäre es schon immer Teil des Krümmers gewesen.

Beim Wickeln selbst gilt eine einfache Reihenfolge: von oben nach unten. Du startest am Zylinder und arbeitest dich Richtung Endschalldämpfer vor. So überlappen die Schichten immer so, dass das Wasser nach außen abläuft, statt nach innen zu kriechen. Die ideale Überlappung liegt bei etwa 50 Prozent. Viele Schrauber schwören darauf, das Band mit leichtem Zug zu wickeln, damit es straff sitzt und später nicht verrutscht.

Das Fixieren am Ende ist eine kleine Wissenschaft für sich. Billige Baumarkt-Schellen sehen nicht nur billig aus, sie rosten auch schnell und können durch ihre scharfen Kanten Ärger beim TÜV produzieren. Edelstahl-Kabelbinder oder spezielle Befestigungsschellen sind deutlich sauberer, langlebiger und vor allem sicherer. Sie lassen sich sauber anlegen, verrutschen nicht und wirken so, als wären sie Teil eines professionellen Umbaus.

Und noch ein Tipp aus der Praxis: Mach die erste Probefahrt erst dann, wenn du sicher bist, dass alles fest sitzt. Eine gelockerte Wicklung flattert nämlich nicht nur unschön, sie kann sich auch lösen und im schlimmsten Fall angeschmolzen wieder am Krümmer festbacken.

Die erste Fahrt: Keine Panik – es qualmt

Der Moment der Wahrheit kommt nicht beim Wickeln, nicht beim Festziehen der Schellen, nicht einmal beim Zurückschieben des Motorrads in den Hof. Er kommt beim allerersten Motorstart – und er erwischt fast alle gleich. Du drückst den Starter, der Motor springt an, und plötzlich sieht es so aus, als würde der Krümmer in Flammen aufgehen. Eine dichte, graue, manchmal leicht beißende Rauchwolke steigt auf und hüllt die Front deines Motorrads ein, während der Geruch irgendwo zwischen „chemischem Lagerfeuer“ und „nasser Baustelle“ schwebt. Keine Sorge: Das gehört dazu.

Der Qualm ist kein Zeichen dafür, dass du etwas falsch gemacht hast oder dass das Band „durchglüht“. Die Feuchtigkeit, die du beim Einweichen ins Gewebe gebracht hast, muss verdampfen. Gleichzeitig brennen winzige Produktionsrückstände und die erste Schicht der Beschichtung aus. Das sieht spektakulärer aus, als es ist – und es riecht deutlich intensiver, als man erwarten würde.

Deshalb solltest du diesen ersten Start niemals in einer Tiefgarage oder im Carport mit niedriger Decke durchführen. Stell das Motorrad raus auf freien Raum, lass den Motor arbeiten und gib ihm Zeit. Je nach Band, Wicklung und Umgebungstemperatur dauert die komplette „Einbrennphase“ zwischen 15 und 30 Minuten. Währenddessen kann der Qualm konstant aufsteigen, mal weniger, mal wieder mehr – ein völlig normaler Prozess, der sich nach ein paar Kilometern endgültig beruhigt.

Wenn das Band trocken und vollständig ausgegast ist, bleibt es überraschend stabil. Der Farbton dunkelt oft etwas nach, die Struktur wird härter, und ab diesem Moment verhält es sich so, wie es soll: robust, fest, funktional.

TÜV: Darf man das eigentlich?

Wenn es um Umbauten am Motorrad geht, hängt oft ein ganzer Rattenschwanz an Papieren, Prüfnummern und Eintragungspflichten dran. Umso überraschender ist, wie unkompliziert das Thema Hitzeschutzband im deutschen Recht tatsächlich behandelt wird. Rein formal gilt: Eine Wicklung verändert weder die Abgaswerte noch die Geräuschmessung oder die grundlegenden Fahrzeugabmessungen. Deshalb fällt sie nicht unter die typischen Bereiche, für die eine ABE oder eine Eintragung nach § 19(3) StVZO notwendig wäre.

Mit anderen Worten: Du darfst den Krümmer wickeln, ohne vorher zum Prüfingenieur zu müssen. Die Wicklung gilt als optische Veränderung, nicht als technische Änderung mit Auswirkungen auf Betriebssicherheit oder Emissionen. Das ist die gute Nachricht.

Weniger entspannt sieht es aus, wenn die Ausführung zu Problemen führen könnte. Denn auch wenn das Wickeln als solches legal ist, bleibt der TÜV bei zwei Punkten streng:

- Abstand zu empfindlichen Bauteilen: Das Band darf nirgendwo scheuern, insbesondere nicht an Kabeln, Kunststoffteilen, Gummileitungen oder – besonders kritisch – am Kraftstoffsystem. Scheuerstellen können im Extremfall Brandrisiken erzeugen. Für den Prüfer ist das ein klarer Sicherheitsmangel.

- Saubere Enden und keine scharfen Kanten: Die Befestigung ist entscheidend. Edelstahl-Kabelbinder müssen korrekt abgeschnitten und entgratet sein. Ein scharf abstehender Kabelbinder gilt bei der HU als „erheblicher Mangel“, weil er Verletzungen verursachen könnte. Manche Prüfstellen achten hier besonders genau hin – nicht aus Prinzip, sondern weil offene Metallkanten am heißen Abgastrakt schlicht nichts verloren haben.

Damit ist das rechtliche Thema auch schon durch. Die Wicklung selbst ist legal, unkritisch und braucht keine Papiere.

Fazit: Stil mit Schattenseiten

Auspuffband hat zweifellos seinen Reiz. Es verleiht klassischen Maschinen diesen rauen Werkstatt-Charakter, der gerade in der Custom-Szene so beliebt ist. Auf einem alten Zweizylinder, einem patinierten Café Racer oder einem Scrambler, der sowieso nicht nach Perfektion schreit, kann die Wicklung wie das fehlende Puzzleteil wirken. Wenn der Krümmer bereits Narben, Rostspuren oder verfärbte Stellen trägt, kann das Band sogar helfen, dem Ganzen wieder eine stimmige Linie zu geben.

Doch je moderner, filigraner oder teurer das Material wird, desto sensibler reagiert der Krümmer auf die zusätzliche Belastung. Dünnwandiges Titan, hochwertige Edelstahl-Anlagen oder Motorräder, die bei jedem Wetter bewegt werden, sind einfach die ungünstigsten Kandidaten für eine permanente Hitzekapsel. Nicht, weil die Optik „falsch“ wäre, sondern weil diese Materialien auf Temperaturspitzen oder eingeschlossene Feuchtigkeit ganz anders reagieren als die robusten Rohre älterer Maschinen.

Deshalb bleibt am Ende eine nüchterne Wahrheit: Du kannst die Wicklung jederzeit machen – sie ist legal, günstig und optisch einsetzbar wie kaum ein anderes Teil. Die Frage ist weniger, ob man darf, sondern wie viel Risiko du deinem Krümmer zumutest. Für viele ist das ein fairer Handel: mehr Stil gegen etwas mehr Pflegeaufwand. Für andere ist die Optik das mögliche Risiko nicht wert.

Unterm Strich entscheidet nicht die Szene, nicht das Internet und nicht der TÜV, sondern du. Nur solltest du wissen, worauf du dich einlässt – damit die Wicklung am Ende ein Stilmittel bleibt und nicht zur teuren Überraschung führt.

❓ Häufige Fragen zum Auspuff-Wickeln mit Hitzeschutzband

Schadet Hitzeschutzband meinem Krümmer wirklich?

Es kommt auf das Material an. Robuste Stahlkrümmer verkraften die zusätzliche Hitze meist gut, während dünnwandiges Edelstahl und vor allem Titan empfindlicher reagieren können. Durch den Hitzestau steigt die Materialbelastung, was langfristig Risse begünstigen kann. Hersteller weisen deshalb oft darauf hin, dass Wicklungen zum Garantieausschluss führen können.

Kann der Krümmer unter der Wicklung rosten?

Ja, besonders bei lackierten oder verchromten Rohren. Hitzeschutzband nimmt Feuchtigkeit auf und hält sie länger am Metall. Dadurch entsteht ein feuchtes Mikroklima, das Korrosion beschleunigt. Edelstahl ist weniger gefährdet, aber nicht völlig immun.

Wie gefährlich ist es, wenn das Band an Kabeln oder Leitungen scheuert?

Sehr gefährlich. Scheuerstellen an Kraftstoffleitungen, Kabeln oder Kunststoffteilen können ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellen. Das Band muss so verlegt werden, dass es keinen Kontakt zu sensiblen Bauteilen hat – sonst gibt es bei der HU einen Mangel.

Warum qualmt das Band beim ersten Start so stark?

Beim ersten Warmlauf verdampft die Restfeuchtigkeit aus dem Band, gleichzeitig brennen Produktionsrückstände und die erste Beschichtungsschicht aus. Das erzeugt starken Rauch und Geruch, der nach 15–30 Minuten verschwindet. Das ist normal und kein Hinweis auf einen Defekt.

Benötigt Hitzeschutzband eine ABE oder TÜV-Eintragung?

Nein. Das Wickeln verändert weder Abgaswerte noch Geräuschmessung oder Fahrzeugabmessungen. Es gilt als optischer Umbau und ist grundsätzlich erlaubt. Wichtig ist lediglich, dass die Befestigung sauber ausgeführt ist und keine scharfen Metallkanten stehen bleiben.

Wie befestige ich das Band richtig, damit es dauerhaft hält?

Am zuverlässigsten sind Edelstahl-Kabelbinder oder spezielle Montageschellen. Sie rosten nicht, sitzen fest und verhindern, dass sich das Band später löst. Normale Baumarktschellen oder Kunststoffbinder sind ungeeignet und können zu Problemen führen.