Aktuell im Fokus: Akku raus oder drin lassen – was stimmt wirklich?

- 01

Akku raus oder drin lassen – was stimmt wirklich?

Akku raus oder drin lassen – was stimmt wirklich?

Die ewige Winterfrage: Batterie raus oder nicht?

Der Herbst ist da, die Temperaturen sinken, die Motorradsaison neigt sich dem Ende zu – Zeit für den wohlbekannten Winterschlaf vieler Maschinen. Und mit ihm kehrt eine Frage zurück, die selbst erfahrene Schrauber spaltet: Muss die Batterie raus – oder kann sie einfach im Motorrad bleiben?

Auf den ersten Blick klingt das nach einer simplen Entscheidung. Doch wer genauer hinschaut, merkt schnell: Diese Frage hat keine universelle Antwort. Denn sie hängt von mehreren, ganz praktischen Faktoren ab – unter anderem vom Batterietyp (Blei-Säure, AGM, Gel oder Lithium-Ionen), vom Standort des Motorrads (trockene Garage, unbeheizter Schuppen oder gar unter freiem Himmel), vom technischen Zustand der Elektrik (aktive Verbraucher oder nicht) und vom eigenen Wartungsstil (passiv lagern oder aktiv pflegen?).

Während manche Fahrer schwören, ihre Batterie nie auszubauen – weil sie ein intelligentes Ladegerät dauerhaft angeschlossen haben –, warnen andere eindringlich vor versteckten Kriechströmen, die selbst in ausgeschaltetem Zustand über Wochen zu einer Tiefentladung führen können.

Auch der Gedanke „Die Batterie hat doch letztes Jahr durchgehalten“ kann trügerisch sein. Eine tiefentladene oder durch Frost geschädigte Batterie verliert dauerhaft an Kapazität – selbst wenn sie im Frühjahr wieder „irgendwie“ startet. Wer also auf Nummer sicher gehen will, sollte sich nicht von reiner Bequemlichkeit leiten lassen, sondern von Physik, Chemie und gesundem Menschenverstand.

Deshalb gilt: Die Frage ist nicht „raus oder drin“, sondern vielmehr „Wie sind meine Bedingungen – und was ist der sicherste Weg für genau meine Situation?“ Nur so lässt sich der Akku fit durch den Winter bringen – ohne böse Überraschungen beim ersten Start im Frühling.

Selbstentladung und Tiefentladung – die eigentlichen Gegner

Die größte Gefahr für Motorrad-Batterien im Winter ist nicht der Frost, nicht die Standzeit – sondern das, was im Verborgenen passiert. Denn selbst wenn der Zündschlüssel längst abgezogen ist und das Bike ruhig in der Garage steht, arbeitet die Batterie weiter. Genauer gesagt: Sie verliert stetig Energie. Dieser Prozess wird Selbstentladung genannt – ein physikalisch-chemisches Phänomen, das bei allen Akkus auftritt, egal ob Blei-Säure, AGM oder Lithium-Ionen.

Die Geschwindigkeit dieser Selbstentladung hängt von mehreren Faktoren ab. Temperatur spielt dabei eine zentrale Rolle: Mit jedem Anstieg um etwa 10 °C verdoppelt sich die Selbstentladungsrate. Während eine geladene Batterie bei 0 °C monatelang nahezu stabil bleibt, kann sie sich bei 20–25 °C bereits innerhalb weniger Wochen stark entladen – selbst ohne angeschlossene Verbraucher. Wer seine Batterie also im warmen Keller lagert, tut ihr damit möglicherweise keinen Gefallen, wenn sie dort unbeaufsichtigt steht.

Besonders kritisch wird es, wenn die Spannung unter etwa 10,5 Volt sinkt. Dann spricht man von einer Tiefentladung – und die kann für viele Batterietypen das Aus bedeuten. Bei klassischen Blei-Säure-Akkus führt dieser Zustand zur Sulfatierung: Dabei bilden sich feste Bleisulfat-Kristalle auf den Platten, die sich nur schwer oder gar nicht mehr auflösen lassen. Das Resultat: reduzierte Kapazität, schlechter Startstrom oder Totalausfall. Auch moderne AGM- und Gel-Akkus nehmen Tiefentladungen übel – wenn auch mit etwas mehr Toleranz.

Ein unterschätzter Zusatzfaktor sind sogenannte Kriechströme. Denn auch bei „ausgeschaltetem“ Motorrad gibt es kleine Stromverbraucher, die dauerhaft aktiv bleiben: zum Beispiel die Uhr im Cockpit, Speicherchips in der ECU, der Diebstahlschutz, eventuell sogar eine Bluetooth-Verbindung zur App. Diese Mini-Verbräuche liegen oft im Bereich weniger Milliampere – aber sie arbeiten kontinuierlich. Und in zwei bis vier Monaten reicht das locker aus, um einen vollgeladenen Akku tiefzuentladen.

Die Kombination aus Selbstentladung und Kriechstrom ist heimtückisch – weil sie schleichend verläuft und kaum bemerkt wird. Erst im Frühling zeigt sich das ganze Ausmaß: Der Motor startet nicht, das Display bleibt dunkel – oder schlimmer noch, die Batterie ist dauerhaft beschädigt und muss ersetzt werden.

Wer dem vorbeugen will, sollte nicht auf Glück hoffen, sondern auf Kontrolle setzen. Entweder durch regelmäßiges Nachladen – oder durch vollständige Trennung der Batterie vom Bordnetz. Noch besser: beides in Kombination.

Variante A: Akku bleibt im Motorrad

Nicht immer muss die Batterie ausgebaut werden – unter bestimmten Voraussetzungen kann sie durchaus im Fahrzeug bleiben, ohne Schaden zu nehmen. Entscheidend ist dabei der Ort, an dem das Motorrad überwintert. Steht es in einer trockenen, temperierten Garage, idealerweise mit Temperaturen über +10 °C, sind die äußeren Bedingungen bereits gut. Noch besser ist es, wenn sichergestellt werden kann, dass keine dauerhaften Stromverbraucher aktiv sind. Uhren, Steuergeräte oder Alarmanlagen können sonst über Wochen hinweg genug Energie ziehen, um den Akku tiefzuentladen.

Eine einfache und effektive Maßnahme: Den Minuspol (Masse) abklemmen. So wird die Batterie elektrisch vom Bordnetz getrennt, was alle Kriechströme unterbindet. Wichtig: Zuerst immer den Minuspol lösen – das reduziert die Gefahr eines Kurzschlusses bei versehentlicher Berührung mit der Fahrzeugmasse.

Für den optimalen Schutz empfiehlt sich zusätzlich der Einsatz eines intelligenten Ladegeräts mit Erhaltungsladefunktion. Diese sogenannten „smart charger“ oder „Ladegeräte mit IUoU-Kennlinie“ erkennen den Ladezustand automatisch und versorgen die Batterie nur dann mit Strom, wenn es nötig ist. Das verhindert sowohl eine Tiefentladung als auch ein Überladen – letzteres ist vor allem bei älteren Ladegeräten ein Risiko. Die Geräte werden direkt an die Polklemmen angeschlossen und bleiben den ganzen Winter über verbunden. Wichtig dabei: Das Zündschloss muss währenddessen unbedingt ausgeschaltet bleiben. Wird es eingeschaltet, während das Ladegerät angeschlossen ist, drohen Überspannungen im Bordnetz – die empfindliche Elektronik (z. B. Steuergerät, Cockpit) kann dadurch Schaden nehmen.

Bei modernen Lithium-Ionen-Batterien sieht die Sache etwas anders aus: Diese Akkus haben eine extrem geringe Selbstentladung und verlieren auch nach Monaten kaum an Spannung – sofern keine Verbraucher angeschlossen sind. Viele Hersteller empfehlen, Li-Ion-Akkus vor dem Winter auf 50–80 % zu laden und dann nicht mehr weiter zu laden oder zu entladen, solange die Temperatur unter 0 °C liegt. Denn bei Frost darf ein Lithium-Akku nicht geladen werden – sonst drohen dauerhafte Schäden oder sogar thermische Reaktionen.

Das Fazit für Variante A: Wer sein Motorrad in einer passenden Umgebung abstellt, Verbraucher trennt und ggf. ein intelligentes Ladegerät verwendet, kann die Batterie ohne Bedenken im Motorrad lassen. Komfortabler geht es kaum – doch ganz ohne Kontrolle sollte auch dieser Ansatz nicht bleiben.

Variante B: Akku ausbauen und separat lagern

Der Klassiker unter den Wintermaßnahmen – und noch immer eine der sichersten Methoden: den Akku ausbauen und separat lagern. Gerade wenn das Motorrad in einer ungeheizten Garage oder im Außenbereich überwintert, ist diese Variante oft die bessere Wahl. Denn Minustemperaturen und Feuchtigkeit setzen vor allem klassischen Blei-Säure-Batterien zu und erhöhen das Risiko eines tiefen oder sogar irreversiblen Spannungsabfalls.

Bevor die Batterie entnommen wird, sollte sie vollständig geladen werden – idealerweise direkt mit einem modernen Ladegerät, das den Ladezustand zuverlässig erkennt. Danach wird der Akku senkrecht, trocken und kühl gelagert. Optimal sind Räume mit Temperaturen zwischen +5 °C und +15 °C, etwa ein Keller oder ein Abstellraum. Zu warm sollte es allerdings auch nicht sein, da die Selbstentladung bei steigender Temperatur zunimmt.

Ein wichtiger Punkt: Auch im Lagerzustand verliert die Batterie nach und nach Energie. Um einem Spannungsabfall und der damit verbundenen Tiefentladung vorzubeugen, empfiehlt sich eine regelmäßige Nachladung – etwa alle vier bis sechs Wochen. Moderne Erhaltungsladegeräte erkennen automatisch, wann eine Zwischenladung nötig ist, und verlängern die Lebensdauer des Akkus spürbar.

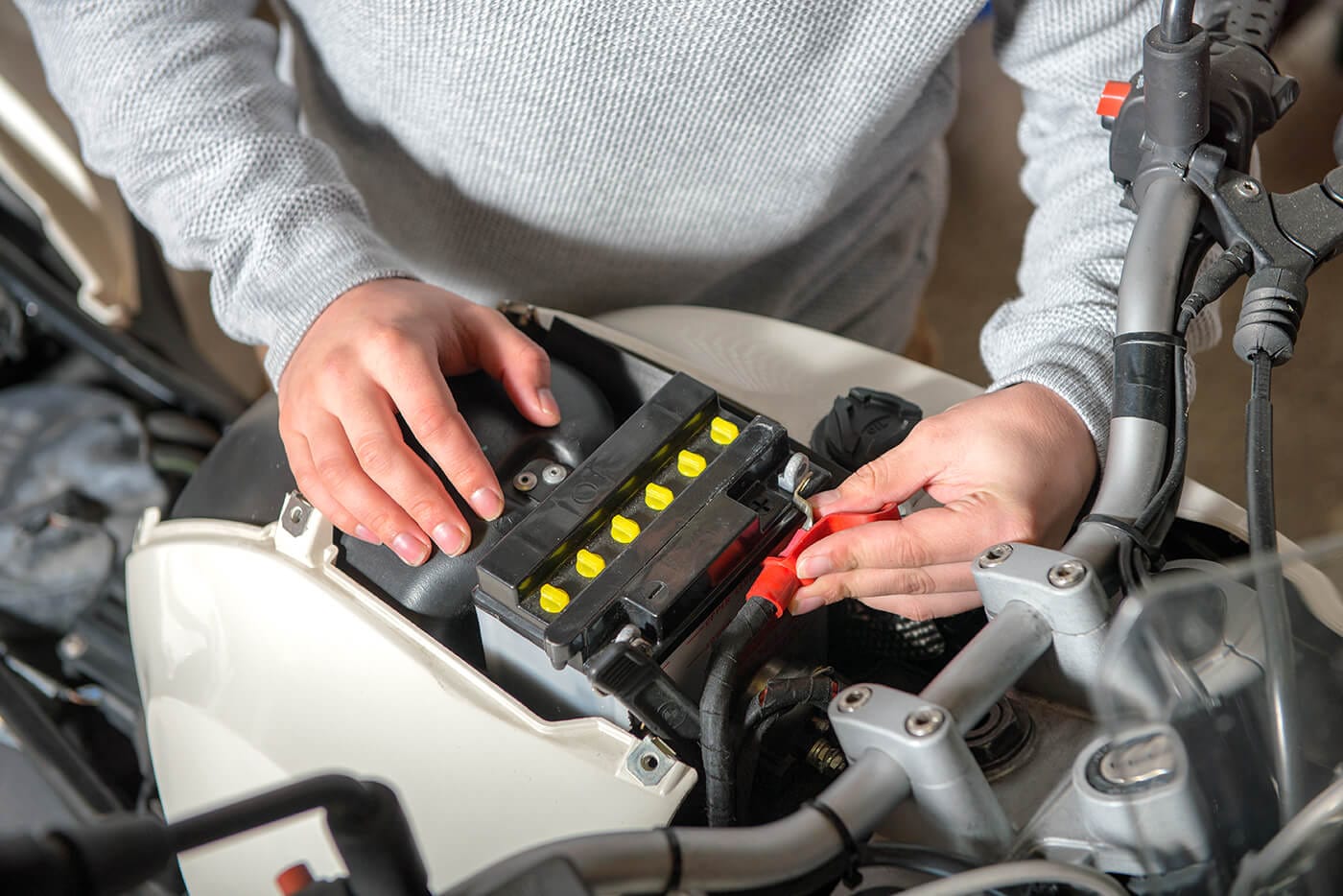

Beim Ausbau selbst gilt: Sicherheitsregeln beachten. Zuerst immer den Minuspol abklemmen, um eine elektrische Verbindung zur Fahrzeugmasse zu unterbrechen. Danach den Pluspol entfernen. So wird verhindert, dass beim unbeabsichtigten Kontakt des Werkzeugs mit dem Rahmen ein Kurzschluss entsteht. Beim Wiedereinbau erfolgt die Reihenfolge umgekehrt: erst Plus, dann Minus.

Der zusätzliche Aufwand zahlt sich aus: Eine gut gelagerte und gepflegte Batterie übersteht den Winter problemlos – und sorgt im Frühling für einen sicheren und zuverlässigen Start in die neue Saison. Wer den Akku ausbaut, schafft zudem Platz für eine generelle Sichtkontrolle im Batteriefach – und kann dabei gleich Kabel, Kontakte und eventuelle Korrosion überprüfen.

AGM, Gel oder Lithium – der Batterietyp entscheidet mit

Nicht jede Batterie ist gleich. Und wer denkt, dass ein Ladegerät oder eine Lagerstrategie für alle passt, wird im Zweifel teuer dazulernen. Denn je nach chemischem Aufbau reagieren Akkus sehr unterschiedlich auf Kälte, Lagerdauer und Ladestrategie.

AGM-Batterien (Absorbent Glass Mat) sind heute der verbreitetste Typ bei Motorrädern. Sie gelten als auslaufsicher, vibrationsresistent und wartungsfrei, da der Elektrolyt in einem Glasfaservlies gebunden ist. Ihre große Stärke: Sie vertragen regelmäßige Erhaltungsladung ohne Probleme – perfekt also für den Anschluss an ein intelligentes Ladegerät über den Winter. Dennoch altern auch AGM-Akkus, vor allem bei hoher Umgebungstemperatur oder bei mehrmonatigem Stillstand ohne Nachladung. Eine Tiefentladung macht ihnen zwar weniger schnell den Garaus als klassischen Nassbatterien – doch wenn sie einmal einbrechen, ist meist keine Rettung mehr möglich.

Gel-Batterien arbeiten ähnlich wie AGM, binden den Elektrolyt aber in einem Gel. Sie sind ebenfalls weitgehend wartungsfrei und eignen sich gut für saisonalen Einsatz. Allerdings sind sie etwas empfindlicher gegenüber zu hohen Ladeströmen. Wer hier ein Standard-Ladegerät ohne Gel-Modus anschließt, riskiert eine Schädigung durch Gasung oder Überladung. Auch bei Gel-Akkus ist ein kühler, trockener Lagerort mit gelegentlicher Nachladung die beste Wahl.

Lithium-Ionen-Batterien (LiFePO₄) haben in den letzten Jahren stark an Popularität gewonnen – nicht zuletzt wegen ihres extrem geringen Gewichts, der niedrigen Selbstentladung und der hohen Startkraft. Doch so modern sie auch sind: Im Winter stellen sie eigene Anforderungen. Die wichtigste Regel: niemals bei Temperaturen unter 0 °C laden. Der chemische Aufbau führt dazu, dass bei Kälte Lithium-Platten entstehen können, die den Akku innerlich beschädigen. Wer also im unbeheizten Schuppen das Ladegerät anwirft, um „kurz mal zu laden“, kann damit irreparable Schäden verursachen.

Dafür sind Li-Ion-Akkus im Ruhezustand erstaunlich stabil. Wenn sie vor dem Winter auf etwa 50–80 % Ladung gebracht werden und alle Verbraucher zuverlässig getrennt sind, können sie auch über Monate im eingebauten Zustand verbleiben – ganz ohne Pflegegerät. Einige Modelle besitzen sogar eine integrierte Schutzschaltung, die den Akku bei zu tiefem Ladezustand automatisch trennt, bevor es kritisch wird.

Wichtig ist: Wer auf Lithium umsteigt, sollte sich intensiv mit den Spezifikationen beschäftigen – sowohl in Bezug auf Ladegeräte als auch auf Fahrzeugkompatibilität. Und im Zweifel gilt auch hier: Im Zweifel lieber ausbauen, im Warmen lagern und regelmäßig kontrollieren – statt später mit leerem oder defektem Akku vor dem ersten Frühlingstag zu stehen.

Fazit: Keine goldene Regel – aber viele gute Optionen

Die Frage, ob der Akku über den Winter im Motorrad bleiben darf oder besser ausgebaut wird, lässt sich nicht pauschal beantworten. Es kommt – wie so oft – auf das „Drumherum“ an: auf die Temperatur im Abstellort, auf die Art der Batterie, auf die technische Ausstattung des Fahrzeugs und nicht zuletzt auf die persönliche Bereitschaft zur Pflege.

Wer auf Nummer sicher gehen will, baut den Akku aus, lagert ihn kühl, trocken und kontrolliert – und sorgt alle paar Wochen mit einem Ladegerät für frische Energie. Das ist etwas aufwendiger, aber nahezu narrensicher.

Wer den Akku lieber im Bike lässt, kann das durchaus tun – vorausgesetzt, es gibt keine versteckten Verbraucher oder sie werden durch Abklemmen des Minuspols ausgeschaltet. Noch besser: ein intelligentes Ladegerät mit Erhaltungsfunktion, das sich automatisch um den Ladezustand kümmert, ohne die Batterie zu überfordern.

Was aber nie eine Option ist: die Batterie einfach ignorieren. Denn über Monate hinweg verliert jeder Akku an Spannung – und spätestens im Frühling wird der Preis dafür fällig. Im besten Fall steht ein leerer Startversuch an, im schlimmsten Fall ein irreparabler Totalausfall.

Die gute Nachricht: Ein hochwertiges Ladegerät kostet weniger als ein neuer Akku – und spart Nerven, Geld und Zeit. Ob Ausbau oder Erhaltungsladung: Wer sich um seinen Stromspeicher kümmert, startet nicht nur zuverlässiger in die Saison, sondern verlängert auch dessen Lebensdauer erheblich.